| <오마이뉴스>는 세계 여러 나라에서 소식을 보내오는 시민기자들과 함께 '2022 글로벌 리포트 : 불타는 지구... 이상기후 현장을 보다'를 내보냅니다. 폭염, 폭설, 산불, 홍수와 같은 각종 이상기후 현상과 현지인들의 반응을 생생하게 전달하고, 이에 대한 각국 정부의 대응, 전문가들의 진단을 소개합니다.[편집자말] |

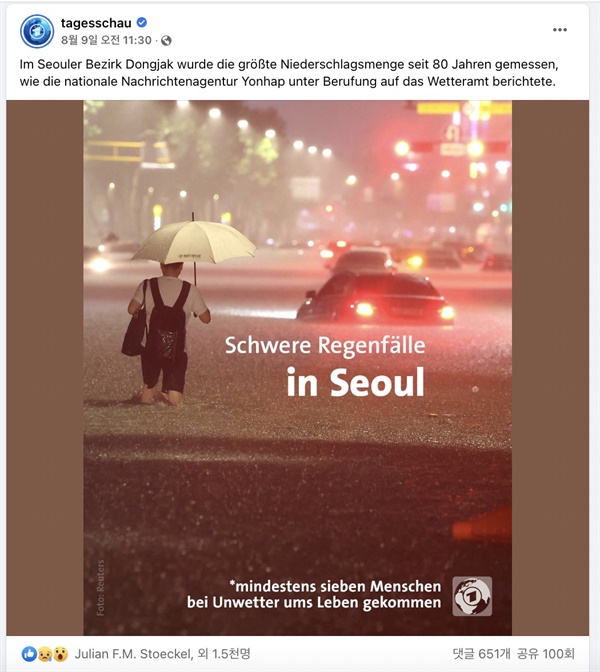

북한 뉴스가 아니면 한반도에 큰 관심이 없는 독일 언론. 오랜만에 한국 뉴스가 나온다. 지난 8일 서울에 쏟아진 기록적인 폭우 소식이었다. 독일 언론이 이 뉴스를 선택한 이유는 분명하다. 기후 위기의 증상이기 때문이다. 1년 전 독일의 홍수 참사도 떠올랐을 것이다. 이 뉴스에 달린 600개 이상의 댓글 다수가 '기후 위기'에 대해 이야기한다. 요즘 독일 사회의 담론 대부분은 '기승전 '기후위기''다.

▲ 독일 공영방송 타게스샤우가 보도한 한국 홍수 소식. ⓒ tagesschau

독일의 '기후 참사 추념식'

지난 7월 14일 독일 라인란트-팔츠 주 아르바일러(Ahrweiler)에서 홍수 참사 희생자에 대한 추념식이 거행됐다. 1년 전 독일 아르 계곡에 쏟아진 폭우로 180명 이상이 목숨을 잃었다. 평소 사회 안전망이 탄탄하다고 여겨지던 독일 사회에 큰 충격을 준 장면이었다. 독일 사회는 기후 위기가 '우리의 일'이라는 걸 절감했다.

이날 1주기 추념식에는 피해 지역 주민들과 재건 및 복구 담당자, 올라프 숄츠 독일 총리와 주요 인사들이 대거 참여했다. 독일에서 열리는 추념식은 보통 전쟁 범죄나 테러 희생자에 대한 것이 많았다. 기후 재난에 대한 추념식은 이례적이다. 기후 재난이 이제는 또 다른 형태의 참사를 부르고 있다.

▲ 독일 홍수 참사 1주기 추념식에 참석한 올라프 숄츠 독일 총리 ⓒ Bundesregierung

기후 참사 1년. 그동안 독일은 무엇을 했을까?

독일은 크게 세 가지 측면에서 참사를 다루고 있다. 첫째, 기후 위기에 직면했다는 명확한 인식, 둘째, 재난의 피해를 키운 원인에 대한 면밀한 조사와 책임 소재 파악, 셋째, 재난 복원력 향상을 위한 지속가능한 재난 관리 시스템 구축이다.

아르 계곡에 유례없는 폭우가 쏟아진 건 명백한 기후 위기의 현상이다. 올라프 숄츠 총리는 1주년 추념식에서 "기후 변화가 국가에 새로운 도전(위기)을 가져오고 있다"라면서 "앞으로 이러한 재난을 더 잘 예방하고 피해를 최소화하기 위해 재난으로부터 배우기를 원한다"라고 말했다.

프랑크발터 슈타인마이어 독일 대통령 또한 "기후 변화가 우리에게 닥쳤다"라면서 "책임자들과 정부의 임무는 기후 변화의 결과에 대응하고, 국가의 재난 대비를 개선하는 것"이라고 강조했다.

기후 재난의 근본적인 원인을 막기 위해서는 기후 위기에 대응해야 한다. 독일은 이미 도시 개발, 건축, 교통, 에너지, 기업과 조직운영 등 사회 각 정책에 기후 위기 해결을 근본적인 가치로 두고 있다. 홍수 참사는 이러한 기조를 강화하는 계기가 되었다.

아르 계곡의 재건 과정에서도 기후 위기를 중심에 둔다. 아르 계곡을 따라 형성된 마을 40km에 걸쳐 홍수로 도로와 다리, 가스, 전력, 수로 등 도시 인프라가 망가졌고, 건물 9000여 채가 파괴됐다.

아르바일러는 '지역 모델 아르계곡(Modellregion Ahrtal)'이라는 키워드로 재건 콘셉트를 세웠다. 인간과 자연의 조화를 최우선 가치로 두고, 지역의 난방, 농업, 건물, 모빌리티 등이 어떤 모습이어야 하는지 고민한다. 자연친화적이며 지속가능한 건축, 탄소 에너지가 아닌 대안적인 난방 모델을 적극적으로 적용할 방침이다. 재난 복구는 더디다. 하지만 서두르는 것보다는 숄츠 총리의 말처럼 '재난에서 배우는 것'이 중요하다.

▲ 앙겔라 메르켈(중앙) 독일 총리가 18일(현지시간) 수마가 할퀴고 간 서부 라인란트팔츠주 슐트 지역의 피해 현장을 방문해 주민, 지역관리들과 대화를 나누고 있다. 2021.7.18 ⓒ 연합뉴스

책임 소재의 파악

폭우가 내리는 건 기후 위기 탓이다. 하지만 그 피해가 참사로 이어진 것은 사람과 시스템의 문제다. 홍수 피해 직후 관련 당국에 큰 비판이 쏟아졌다. 독일 기상청이 수차례 폭우 경고를 내렸기 때문이다. 도대체 왜 180명이 넘는 사람들이 죽어 나가야 했는가? 독일은 이 질문에 대한 답을 여전히 찾고 있다.

참사 이후 라인란트-팔츠 주의회는 홍수조사위원회를 구성했다. 주요 책임자와 담당자, 소방관 등 150명 이상의 증인 심문이 이뤄졌다.

아르바일러 군수였던 위르겐 프푈러(Jürgen Pföhler)는 업무상 과실치사 및 부작위에 의한 상해 혐의로 검찰 수사를 받고 있다. 지역 군수로서 그는 위험을 경고하고 주민들을 대피시킬 의무가 있었다. 참사 당일 밤 그가 정확히 어디 있었는지는 아직 밝혀지지 않았다. 대신 마을에 재난 경보를 내리기 전에 자신의 고급 스포츠카를 안전한 곳으로 이동시켰다는 사실이 드러났다. 이 지역 사망자 대부분이 밤 10시 이후에 사망했다. 재난 상황을 제때 파악하고 시민들을 대피시켰다면 막을 수 있었던 참사였다.

홍수조사위원회의 조사로 안네 슈피겔(Anne Spiegel) 연방정부 가족노인여성청소년부 장관도 지난 4월 장관직을 내놓아야 했다. 그는 지난해 라인란트-팔츠 주정부의 환경 장관으로 재직 중이었는데, 참사 10일 후 가족과 함께 프랑스로 한 달간 휴가를 떠났다는 것이 뒤늦게 밝혀졌다. 그는 피치 못할 가정 사정이 있었다고 설명했다. 비난 여론은 사그라지지 않았다. 이전 직책에서 벌어진 일이었지만 결국 장관직을 사퇴했다.

당시 위기 관리 작전권을 지역 정부가 아닌 주정부가 맡았어야 했느냐도 주요 안건이다. 한 마을이 대처하기에는 압도적인 재난이었기 때문에 상위 체제에서 위기 관리를 했어야 했다는 의견, 주정부는 지역 인프라 등 세부 체제를 모르기 때문에 지역 정부가 맡아야 했다는 의견이 갈리고 있다.

기후 위기로 인한 재난은 인간이 그어놓은 경계선을 따르지 않는다. 독일이 지역정부, 주정부, 연방정부가 통합된 위기 관리 시스템을 구축하려는 이유다.

지속가능한 재난 관리 시스템

▲ 독일 홍수 참사 1주기에 맞춰 발행된 재난 복원력 강화를 위한 독일 전략 보고서. 독일 정부는 이 원칙을 바탕으로 재난 위기 관리 시스템을 재구축하고 있다. ⓒ Bundesregierung

홍수 참사 1주기. 독일 연방정부 내무부 산하 시민보호 및 재난지원청(BBK)은 '재난 복원력 강화를 위한 전략'을 발표했다. 지속가능한 재난 위험 관리를 위한 포괄적인 전략 프레임워크다. 다음 4가지 원칙을 기본으로 세부 지침을 마련했다.

-우리는 항상 준비되어 있어야 한다

-우리는 위험을 조기에 경고해야 한다

-우리는 효율적으로 행동해야 한다

-우리는 재난으로부터 배우고, 재난 후 재건에 함께 대처해야 한다

구체적으로는 ▲ 적시의 경보 시스템 ▲ 시민보호센터 설립 ▲ 연방정부, 주정부, 지역정부 모든 관계자 공동 대응 ▲ 디지털 360도 상황판 구축 ▲ 최대 5000명 수용 가능한 '긴급 텐트 도시' 구축 등이 골자다.

낸시 패저(Nancy Faeser) 연방 내무부 장관은 "1년 전 끔찍한 홍수 참사 때보다 연방정부와 주정부, 지역정부가 더 잘 협력해야 한다. 전염병, 극단적 기후, 홍수, 산불, 러시아 침략전쟁까지, 이 모든 것(위기)들은 정부가 우리 시민들을 더 잘 보호할 것을 요구하고 있다"라고 말했다.

기후 재난을 막을 수는 없다. 하지만 피해를 최소화하고, 피해 이후 신속한 복원을 위한 시스템을 구축하는 것은 정치의 일이다. 독일의 재난 관리 전략은 기후 위기에 국한되지 않는다. 코로나19 팬데믹, 전쟁, 에너지 위기 등 유럽과 독일을 관통하는 지속적인 위기 상황에 대응하는 통합적인 위기관리 시스템이다.

지난해 7월 홍수 참사에 휩쓸렸던 독일, 올해는 독일 곳곳이 역대 최고 기온을 기록하고 있다. 기후 재난은 이미 와 있다. 독일 정부의 뒤늦은 노력은 시민들을 지킬 수 있을까.