글씨를 잘 쓰는 친구들이 참 부러웠습니다. 정자체로 반듯반듯하게 잘 쓰는 친구의 글씨도 부럽고, 멋지게 휘 갈려 쓰는 필체를 가진 친구의 글씨도 부러웠습니다. 보기 좋은 떡이 먹기 좋다고 같은 내용을 써도 글씨체가 멋진 친구들이 항상 더 좋은 점수를 받는 것 같다는 피해의식까지 들었었습니다.

취업을 앞둔 대학생들 사이에서 소위 스펙 쌓기가 경쟁적으로 치러지지만 예전에 있었던 펜글씨 스펙을 쌓는다는 말은 들어보질 못했습니다. '펜글씨 스펙'이라는 말을 처음 듣는 사람도 있을지 모르지만 펜글씨에도 급(級)이 있어 과거 상업고등학교 학생들은 주산, 부기 타자와 함께 펜글씨까지 시험을 봤던 것으로 기억합니다.

요즘이야 어느 곳엘 가도 컴퓨터 자판만 두드리면 프린트 물로 쏟아낼 수 있지만 20여 년 전만 해도 학생들은 손 글씨가 대부분이었습니다. 동사무소나 면사무소에 근무해 '면서기'로 호칭되던 공무원, 주민등록초본이나 호적초본을 발급해 주던 공무원들은 가히 펜글씨의 달인들이었습니다. 뾰족한 펜에 잉크 꾹꾹 묻혀가며 써내려가는 펜글씨는 반듯하면서도 깨끗하고, 깔끔하면서도 휘휘 뻗어있어 후련함마저 줄 정도였습니다.

컴퓨터가 생활화 된 요즘, 중고등학교 학생들은 물론 대학생들이 쓰는 손 글씨를 예전에 볼 수 있었던 손 글씨과 비교한다면 한 마디로 괴발개발이 아닐까 생각됩니다.

세번 태어나는 현판과 금서문 김남인 지음 서해문집 출판의 <명필>은 전국 산하에 산재해 있는 명필들을 사진으로 담고 그 명필에 담긴 사연과 의미를 되새김질 해놓은 기행문이자 해설서입니다.

현판과 금서문은 세 번 태어난다. 붓으로 글씨를 쓸 때와 이 글씨를 나무판자나 돌에 새길 때 그리고 이것을 감상할 때다. 첫 번째와 두 번째는 예인이 혼신을 쏟아 이미 완성했다. 세 번째는 답사객이 눈으로 보고 마음으로 느껴야 한다. -명필 6쪽-

고찰 일주문이나 법당에 걸린 현판이나 주련, 비석을 채우고 있는 글씨, 바위에 새겨진 글씨, 책으로 전해지는 글씨, 서원이나 산성 등에 남아있는 명필들을 찾아 나선 기행문이자 기행의 발자취로 찾은 명필들을 소개하고 해석한 해설집입니다.

그동안 참 많은 산사를 다녀왔음에도 이렇듯 여기저기에 얼굴 내밀고 있는 명필들을 알아보지 못했으니 우매하기만 했던 발걸음이 아쉬울 뿐입니다.

답사객이 되어 눈으로는 봤겠지만 마음으로는 느끼지 못했던 명필에 담긴 멋스러움 마음으로 느끼게 해줄 심안(心眼), 명필에서 우러나고 있는 붓글씨의 맛을 느끼게 해 주는 감각의 촉수가 될 것입니다.

글씨로 가장 많은 보시를 한 게 석주 큰스님 붓 길을 따라 시공을 넘어 천년 명필을 찾아 가는 저자와 동행하다 보면 산사에 걸려 풍상의 세월을 견뎌온 글씨를 감상할 수 있는 안목이 들어있고, 계곡을 흐르는 바윗돌에 새겨진 멋진 글씨를 보며 풍류를 즐길 수 있는 여유가 생깁니다.

큰사진보기

|

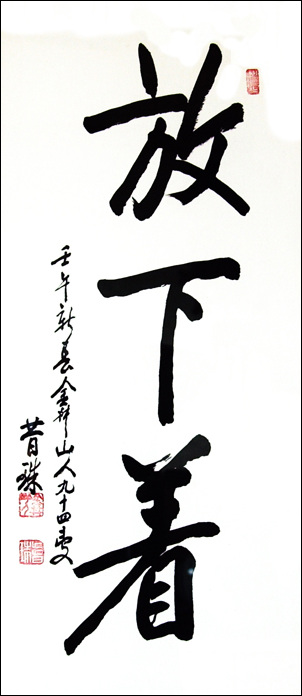

| ▲ 석주 큰스님 글씨 '방하착' 2002년, 94세 때 써주셨다. |

| ⓒ 임윤수 |

관련사진보기 |

석주는 한자와 한글 글씨를 모두 잘 썼지만 스스로는 한글 서체를 어느 정도 잡았다며 한글 글씨가 조금은 낫다고 자평했다. 서울 은평구 삼각산 진관사, 경기도 광주시 남한산성 청량산 망월사의 대웅전 주련 등이 석주의 한글 글씨다.

석주는 한글 이외에 한자로 쓴 현판과 주련을 전국 사찰에 많이 남겼다. 아마 글씨로 가장 많은 보시를 한 게 석주일 것이다. -명필 73쪽-

생전에 뵈었던 석주 큰스님, 심지어 종파를 달리하는 목사에게까지도 글을 써 주었다는 석주 큰스님도 만나고 당대의 명필가인 추사 김정희도 명필로 만나니 이 또한 <명필>에서 찾을 수 있는 즐거움이 아닐까 생각됩니다.

붓 길을 따라 가는 천년 여행명필가들만 만나는 게 아니라 명필을 담고 있는 커다란 그릇, 사찰이건 계곡이건 서운이건 역시 또 만나게 됩니다.

고향에 있는 계곡 바위에 써져있는 글씨기에 무심하게 바라봤던 그 글씨들이 우암의 글씨였으며 그 글에 이토록 오묘한 뜻이 담겨 있다는 것을 알게 되니 캄캄했던 마음에 햇살이라도 든 기뿐입니다.

우암은 특정한 서법을 익히지 않고 고향인 회덕(懷德)의 '회송(懷宋)' 집안의 가법을 발전시켜 자법을 터득했다. 그의 글씨는 성품대로 강건하며 장중하다. 필세가 강하고 예리하다. "글씨가 곧 그 사람의 됨됨이와 같다 書與其人"는 말대로 우암의 강직한 성품과 학문 세계를 그대로 표출한 것이다. -명필 125쪽-명산대천을 떠도는 풍류객의 마음으로 읽고, 붓을 움켜주니 선비 한 획 한 자를 새기고 파던 석수장이의 마음으로 새기니 명필에 담긴 의미와 역사성이 뭉클뭉클한 느낌으로 다가옵니다.

봤어도 알아보지 못한 명필, 봤으면서도 읽지 못하고 느끼지 못했던 그 글씨에 담긴 멋과 여유를 <명필>에서 되새김질을 하듯 맛 볼 수 있을 것입니다. 이미 다녀온 곳에 있던 명필은 기억으로 더듬고, 아직 보지 못한 명필은 사전지식으로 채비 할 수 있으니 <명필>을 일독하는 시간은 붓 길을 따라 시공을 넘나드는 천년 느낌을 갈무리하고 채비가 될 것 입니다.

덧붙이는 글 | <명필>|지은이 김남인 | 펴낸곳 서해문집 | 2011.11.5 | 15,900원