"저는 외화대출이라는 게 있는지 알지도 못했던 사람입니다. 신한은행은 문제가 있는 파생상품을 팔고 손실을 저에게 떠넘기고 있습니다."

중소기업 '트로닉'의 대표 최은석(42)씨는 지난 16일 <오마이뉴스>와의 통화에서 이렇게 호소했다. 그는 "파생상품에 따른 위험에 대해 은행으로부터 단 한 번도, 그와 비슷한 설명조차 들은 적이 없다"고 강조했다.

신한은행 쪽 권유로 지난해 2월 외화대출을 받았던 최씨는 1년 여 만에 충격적인 사실을 알게 됐다. 만기 전 대출을 갚을 경우 당초 상환하기로 예정된 돈보다 7000만~1억 원 가량을 더 물어내야 한다는 이야기를 들은 것이다.

이 가운데 중도상환수수료는 1100만 원에 불과했는데, 최근 원-달러 환율이 급등하면서 갚아야 하는 돈도 크게 늘었다는 것이 은행 쪽 설명이었다.

도대체 어떻게 된 일일까? 최씨의 기막힌 사연은 이렇다.

금리 0.06% 아끼려다 날벼락

지난 2019년 당시 그는 앞서 분양 받았던 건물에 입주하면서 신한은행에서 이자율 연 3.75%로 약 13억 원 규모의 잔금대출을 받기로 예정했었다. 최씨는 "그 때에는 회사의 신용도가 대기업 수준인 A- 등급이어서 우리은행 등 여러 곳에서도 비슷한 이율로 대출해주려 했다"며 "고민 끝에 다른 은행에서 대출을 받으려 했는데, 신한은행이 대출이자를 3.65%로 낮춰주겠다고 했다"고 말했다.

그는 "그러면서 신한은행은 외화대출을 권했는데, 환율이 올라도 대출원금인 13억5000만원과 이자만 갚으면 되는 상품이라고 설명했다"며 "이 과정에서 이자율은 3.65%가 아닌 3.69%로 정해졌다, 결과적으로 기존에 은행이 제시했던 금리보다 0.06%포인트 낮은 것이었다"고 했다.

그러던 중 사정이 어려워진 최씨는 회사를 매각하게 됐고, 가지고 있던 건물도 처분해야 하는 상황에 놓이게 됐다. 이에 그가 은행에 대출 중도상환을 문의하자, 돌아온 답변은 15억5000만 원을 갚아야 한다는 것이었다. 이는 최씨의 예상금액인 13억5000만 원 가량보다 훨씬 큰 액수였다.

해당 대출은 달러로 돈을 빌리고 갚는 상품이었는데, 약정기간인 3년 동안 매월 한화로 이자를 내고 만기 때 한화로 대출원금을 상환하면 정해진 고정환율로 거래되는 구조였다. 일반대출과 다를 것 없는 구조인 셈이다.

그런데 중도상환의 경우 고정환율이 아닌 상환 시점의 환율로 거래되기 때문에 약정 당시보다 환율이 오르면 대출금도 함께 늘어나는 식이었던 것이다. 올해 3월 18일 기준 원-달러 환율은 1240원으로 지난해 2월 1일 1119원에 비해 크게 상승했다.

큰사진보기

|

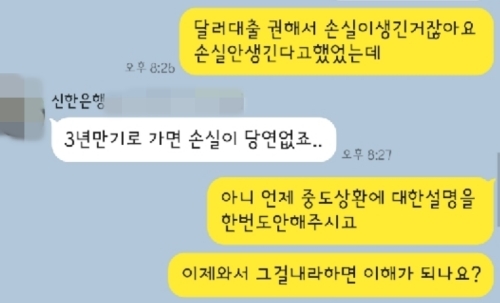

| ▲ 중소기업 "트로닉"의 대표 최은석(42)씨가 지난 4일 신한은행 쪽 임직원과 주고 받은 메시지. |

| ⓒ 조선혜 | 관련사진보기 |

"손실 무한대로 커질 수 있는 상품"

이와 관련해 은행권 한 관계자는 "만약 환율이 2배 오르면 대출금도 2배로 많아지는 상품"이라며 "중도상환을 한다면 환율 상승에 따라 손실은 무한대로 커질 수도 있는 구조"라고 설명했다. 대출 받은 사람이 챙길 수 있는 이익은 거의 없는 반면, 손실은 크게 늘어날 수 있는 상품이라는 얘기다.

최씨는 이에 대해 제대로 된 설명을 듣지 못했다는 입장이다. 그는 "은행은 중도상환 관련 위험 자체를 거론한 적이 없다"며 "중도상환수수료 1100만원은 인정할 수 있지만 환율에 따른 손실은 전혀 몰랐던 부분"이라고 했다.

그러면서 그는 "리스크가 이렇게 큰 줄 알았다면 이율을 연간 0.06% 아끼기 위해 신한은행을 선택하진 않았을 것"이라고 토로했다.

이처럼 대출 상환에 문제가 생기자 최씨는 담보물인 건물을 팔지 못했고, 그로 인해 큰 피해를 입게 됐다. 그는 "신한은행이 우리에게 15억 5000만 원을 갚으라 했고 이후 건물을 매입하려던 사람이 매입을 상의하는 과정에서 (이 사실을 알게 되자) 계약이 파기됐다"고 했다.

해당 건물을 담보로 한 대출금이 예상보다 늘어 상환이 늦어지자 매입 희망자가 부담을 느껴 건물을 사지 않았다는 얘기다.

"키코와 다를 바 없어... 판매 자제해야"

시민사회단체는 해당 상품을 '제2의 키코'로 보고 은행이 적극적으로 해결에 나설 것을 촉구했다. 키코(KIKO)는 환율이 일정하게 움직이면 미리 정한 환율로 달러를 팔 수 있도록 한 파생금융상품이다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 환율이 1500원대로 폭등하자, 키코에 가입했던 수많은 중소·중견기업들이 계약한 돈의 2~5배를 은행에 물어주게 되면서 큰 손실을 입고 파산했다.

조남희 금융소비자원장은 "연장 선상에서 보면 이는 키코와 다를 바 없다"며 "은행이 단기적 이익에만 집중해 기업을 곤경에 빠뜨리는 사태가 발생한 것"이라고 지적했다. 그는 "은행이 기업의 금융 이해도를 고려하고, 중소기업의 경우 한 번의 대출로 막대한 피해를 입을 수 있다는 점을 감안해 이 같은 상품을 추천하거나 판매하는 것을 자제해야 한다"고 했다.

은행 쪽은 최씨의 주장을 부인하면서 짧은 답변만 남겼다. 신한은행 관계자는 "대출 취급 당시 상품에 대한 안내가 정상적으로 이뤄졌다"고 밝혔다.