큰사진보기

|

| ▲ 천체사진가 고 박승철씨가 소백산천문대 연구원으로 일하던 1990년대 당시 모습(위). 배경으로 보이는 소백산 천문대 모습이 지금(아래)과 많이 다르다. |

| ⓒ 박승철·김시연 | 관련사진보기 |

"거인의 꿈, 밤하늘에 닿다"지난 8월 경기도 수원시 장안구민회관 노송갤러리에서 특별한 사진전이 열렸다. 바로 지난 2000년 12월 서른일곱 젊은 나이에 숨진 천체사진가 고 박승철(1964-2000)씨를 기리는 추모 전시회였다.

이 전시회는 평범한 아마추어 천문 동호인들의 '소셜 펀딩'이 밑거름이 돼 더 각별했다. 네이버 천문 동호인 카페 '

별하늘지기' 회원 30여 명이 전시회를 마치고 박승철씨 사진을 소장하기로 하고 액자 제작비를 기부했다.(관련 영상 :

고 박승철 천체사진 전시 영상-안해도 제작)

앞서 박승철씨가 찍은 천체 사진들은 별자리 우표로 거듭났다. 우정사업본부에서 지난 2월 말 국내 최초로 별자리 우표를 만들면서 박씨가 생전에 찍은 천체 사진들을 배경으로 사용한 것이다. (관련 기사 :

별자리 우표로 되살아난 '영원한 별밤지기')

유명 사진작가도 천문학자도 아닌 한 평범한 아마추어 천문인의 사진들이 이렇게 오래도록 사랑받는 비결은 뭘까? 지난 10월 29일과 30일 이틀 동안 박승철씨가 연구원으로 5년 동안 몸담았던 한국천문연구원 소백산 천문대를 20년 만에 다시 찾았다.

소백산 천문대에 남아있는 고 박승철씨의 흔적들

큰사진보기

|

| ▲ 지난 1999년 새로 지은 소백산 천문대 연구동에는 고 박승철씨가 찍은 천체사진들이 곳곳에 걸려있다. |

| ⓒ 김시연 | 관련사진보기 |

지난 1995년 여름 대학 아마추어 천문 동아리 대선배인 박승철씨를 소백산 천문대에서 만난 뒤 많은 세월이 흘렀다. 해발 1380m에 있는 소백산 천문대도 예외는 아니었다. 박씨가 지난 1993년 12월부터 1998년 12월까지 밤새 밤하늘을 관측했던 낡은 천문대 건물은 자취를 감췄고 그 자리엔 새로 지은 연구동과 교육동이 들어섰다.

그렇다고 박씨의 자취까지 사라진 건 아니었다. 지난 1999년 지은 연구동에 들어서자마자박씨가 찍었던 천체사진들이 일행을 반겼다. 경주 첨성대를 배경으로 별들의 일주 운동을 담은 사진부터, 1996년과 1997년 지구를 찾은 햐쿠타케 혜성과 헤일-밥 혜성의 아름다운 꼬리까지 관측실을 향하는 내내 눈을 뗄 수 없었다.

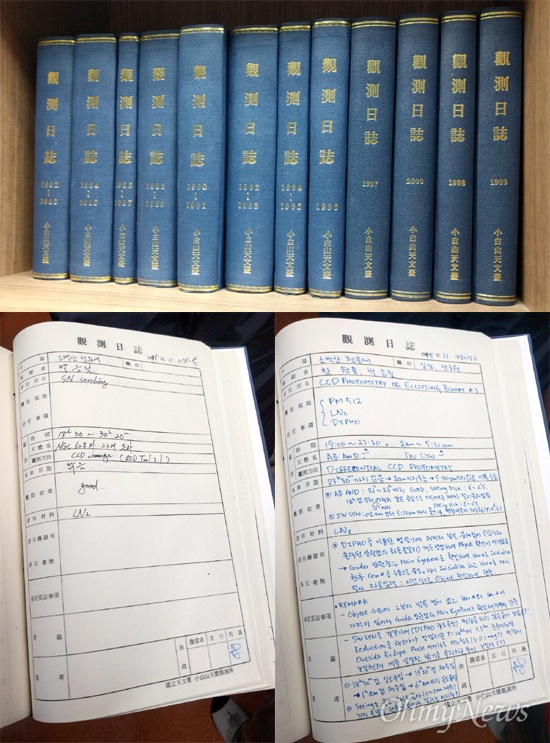

천문대 주망원경을 원격 제어하는 관측실에서 박씨의 손때 묻은 관측일지도 찾아냈다. 다른 연구자들과 달리 박씨가 기록한 내용은 간결했다. 1996년 3월 1~2일 일지에는 주망원경에 연결된 CCD(디지털 카메라)로 햐쿠다케 혜성을 관측했다고 기록했고, 1995년 11월 14~15일에는 '18시 30분부터 30시 20분(오전 6시 20분)'까지 밤새 'NGC628(물고기자리 나선은하) 외 23개 은하'를 관측한 흔적이 남아있다.

반면 지난 1995년 11월 11~12일 당시 한원용 연구실장과 박승철 연구원이 관측한 일지에는 오후 8시 30분 이후로 높은 구름과 짙은 안개로 '관측 불능' 상태였지만 밤새 관측기기를 점검한 기록이 남아있다. 당시 한원용 실장은 "7년 만에 망원경으로 돌아왔으나 날씨와 기상상태가 반기지 않는 듯하여 섭섭…"하다고 쓰기도 했다.

큰사진보기

|

| ▲ 소백산 천문대에는 지난 1972년 이후 관측일지가 모두 보관돼 있다(위). 지난 1995년 11월 박승철 연구원과 한원용 실장의 관측 기록 |

| ⓒ 김시연 | 관련사진보기 |

"아마추어 천문가로서 열정 높이 사 천문대 연구원 발탁"당시 이들과 4년 가까이 함께 일했던 성언창 소백산천문대장은 "당시 한원형 박사는 늘 우리가 박승철 연구원을 지원해주면 나중에 큰 일을 할 거라고 말했다"고 회상했다.

당시 국립천문대(현 한국천문연구원)에서 천문학 비전공자이면서 아마추어 천문인으로 활약하던 박승철씨를 연구원으로 발탁한 건 나름 파격적인 일이었다. 국내 아마추어 천문 활동이 막 태동하던 시기여서 저변이 얇은 데다, 천문학 전공자들도 들어가기 어려운 곳이기 때문이다.

더구나 성언창 대장은 당시만 해도 지름 1.8m짜리 국내 최대 망원경을 갖춘 보현산 천문대가 들어서기 전이라 한국천문연구원에서 소백산 천문대가 차지하는 위상도 지금보다 컸다고 말한다.

"전문가들 속에 비전문가, 아마추어가 들어와서 약간 겉돌만한 상황이었지만 당시 소백산 멤버들끼리 친하게 지냈어요. 박 연구원이 혜성 사진을 찍고 초신성을 찾을 수 있게 망원경 사용 시간을 할애했다는 건 그만큼 다른 연구원들도 그의 작업을 이해했다는 의미죠. 특히 당시 소백산 천문대장은 박 연구원이 은하를 관측하고 천체자신을 찍는 열정을 높이 평가하고 어떻게든 지원해야 한다고 생각했어요."당시 석·박사 학위 논문을 뒷받침할 자료를 확보하려고 망원경을 활용했던 다른 연구자들과 달리 박승철씨는 오롯이 천체 사진 촬영이나 초신성 발견 같은 '아마추어 천문가' 영역에 도전했다. 이는 당시 '천문학 대중화'를 바라던 한국천문연구원의 이해와 잘 맞아떨어졌다. 박씨도 아마추어 천문인들을 소백산 천문대로 불러 '스타파티(천체관측행사)'를 열고, 교원 대상 연수를 기획하는 등 천문학 대중화에 힘썼다.

하지만 곧 한계가 드러났다. 소백산 천문대를 이용하는 천문학 전공자들이 늘면서 정작 박씨가 설 자리는 조금씩 줄어들었다. 결국 박씨는 IMF(국제통화기금) 구제금융 사태가 한창이던 1998년 12월 소백산을 내려왔다. 이후 안성천문대, 세종천문대 등 민간 천문대 확대에 힘쓰다 지난 2000년 12월 교통사고로 세상을 떠났다. 아내와 어린 딸, 그리고 천체사진 수천 장을 남긴 채.(

박승철 추모 홈페이지)

큰사진보기

|

| ▲ 성언창 힌국천문연구원 소백산 천문대장이 10월 28일 미래창조과학부 출입기자단 워크숍에서 천문대 활동을 소개하고 있다. 성언창 대장은 소백산에서만 17년 일했고 박승철 연구원과도 4년 가까이 동료로 지냈다. |

| ⓒ 김시연 | 관련사진보기 |

"천문대 망원경을 연구용으로 쓰는 시간이 늘면서 박 연구원이 쓸 시간이 계속 줄어들었어요. 박 연구원도 당시 화왕산에 개인 천문대를 만들 생각을 품고 있기도 했고요. 좀 아까운 친구예요, 그때 그만두지 않았으면 그런 일도 없었을 텐데…."'한국 천문학 요람'에서 '천문 대중화 성지'로 거듭나다박승철씨가 20여 년 전 소백산에서 품었던 뜻은 지금 하나하나 현실로 나타나고 있다. 전국 곳곳에 민간 천문대가 들어섰고 서울, 대전 같은 도심에도 지방자치단체에서 운영하는 시민 천문대가 등장해 천체 관측이 일상 속으로 파고들었다. 소백산 천문대도 지난 2010년 12월 숙박 시설을 겸한 연구 교육동을 새로 짓고 천문학 전공자뿐 아니라 작가, 예술가, 아마추어 천문인, 교사, 초중고생 등 다양한 사람들을 불러 천체 관측 연수를 진행하고 있다.

1970년대 '한국 천문학의 요람'이 2000년대 '천문학 대중화 성지'로 거듭난 것이다. 국내 천문학 연구자들이 외국에 있는 초대형 망원경으로 눈길을 돌리면서, 소백산 천문대의 연구 가치도 그만큼 떨어진 탓도 있다.

천체 망원경은 렌즈나 반사경의 지름이 클수록 더 많은 별과 천체를 더 가깝고 뚜렷하게 볼 수 있다. 그래서 요즘 외국에는 지름 60cm짜리 소백산 천문대 주망원경의 10, 20배가 넘는 지름 8m나 20m짜리 초대형 망원경이 대세다. 당장 한국천문연구원(천문연)도 칠레 안데스산맥에 만들 예정인 지름 25m짜리 '거대 마젤란 망원경(GMT)' 사업에 참여했다. GMT는 지름 8m짜리 초대형 반사경 7개를 이어붙인 세계에서 가장 큰 광학 망원경으로 오는 2018년쯤 완공될 예정이다.

반면 지난 1975년 12월 27일 오리온자리 대성운을 첫 관측한 이래 40년 가까이 소백산 천문대 주망원경으로 활약한 61cm 반사 망원경은 거의 수명을 다했다. 천문연에서도 한때 지름 1m짜리 새 망원경 교체를 검토했지만 천문대 주변 관측 여건이 예전만 못해 포기했다. 경주 첨성대를 본 떠 만들었지만 이젠 시설이 낡아 소백산 천문대의 상징물 구실만 하고 있는 '첨성관'과 비슷한 처지다.

큰사진보기

|

| ▲ 소백산 천문대 지름 61cm 반사 망원경(왼쪽)과 한국천문연구원에서 칠레 안데스 산맥에 만들 예정인 지름 25m 초대형 망원경 '거대 마젤란 망원경(GMT)' 모형. GMT는 소백산 천문대 망원경 10배가 넘는 8m짜리 초대형 반사경 7개로 구성된다. |

| ⓒ 김시연 | 관련사진보기 |

성언창 대장은 "60cm짜리 망원경은 이제 아마추어 천문인이 별을 관측하거나 지방자치단체에서 교육용으로 활용할 뿐 연구용으로 거의 사용하지 않는다"면서 "최근 국내 천체관측장비 수준이 높아지고 연구자들이 외국 초대형 망원경을 접할 기회가 많아지면서 2~3년 사이 소백산 천문대 망원경을 활용한 연구 논문도 부쩍 줄었다"고 말했다. 이에 소백산 천문대도 연구뿐 아니라 교육 등 대국민 천문우주서비스에 더 초점을 맞추고 있다.

"박승철 연구원이 있을 때만 해도 천문연구원이 아마추어 천문인과 연계할 만한 역량이 안됐어요. 지금 그 양반이 있었다면 차원이 달랐겠죠. 영문학을 했잖아요."인문학 강연 열기와 함께 사회과학과 자연과학의 통섭, 융합이 요즘 대세다. 영문학 전공자로 천문학에 큰 꿈을 품었던 박승철씨는 20년 이상 앞서 나간 진정한 전문가이자 과학자였다.

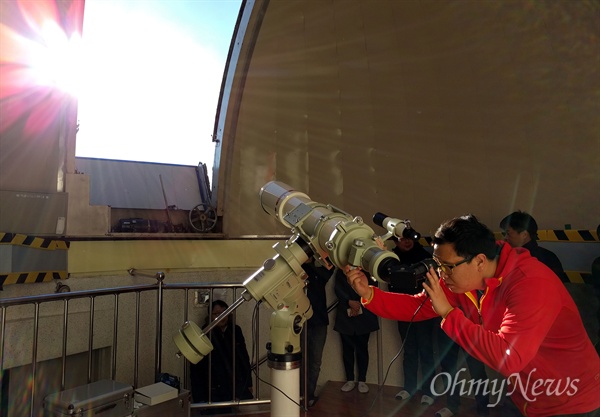

지금도 소백산엔 박승철씨 같은 '별밤지기' 4명이 낮과 밤이 뒤바뀐 삶을 살고 있다. 25년 전 한국천문연구원에 들어온 성언창 천문대장은 소백산에서만 17년을 보낸 베테랑이고 2년 지기 박찬영 연구원과 최한별 연구원이 과거 박승철씨가 그랬듯 학생과 일반인에게 천체 관측 교육을 하고 있다.

지금 소백산 천문대는 연구동 관측시설과 교육동 강의실을 잇는 통로 공사가 한창이다. 한겨울 영하 30~40도 아래로 떨어지는 혹한에 바깥으로 오가기가 쉽지 않아서다. 통로가 완성되면, 이곳을 찾는 일반인과 천문대 연구원들의 거리도 그만큼 가까워질 수밖에 없다.

큰사진보기

|

| ▲ 박찬영 한국천문연구원 연구원이 10월 30일 소백산 천문대에서 150mm 굴절 망원경으로 태양 흑점을 관측하고 있다. |

| ⓒ 김시연 | 관련사진보기 |