| 인생의 새로운 길에 섰습니다. 늘 누군가의 엄마로, 아내로 살아온 삶을 마무리하고, 이제 온전히 '내 자신'을 향한 길을 향해 가보려 합니다.[기자말] |

'성인'이 된 자녀가 부모로부터 독립을 한다고 하면 부모의 주거로부터 '분리'되어 나간다는 것을 의미한다. 동시에 부모의 경제적 그늘로부터 '자립'을 뜻하는 것이기도 하다. 낼모레 육십을 앞두고 '독립'을 선언한 나 역시 마찬가지다.

'부부'라는 이름으로 살던 공간으로부터 '분리'됨과 동시에, 나 스스로 나의 삶을 일구어 나갈 '경제적 자립'을 해야 하는 처지가 되었다. 게다가 나는 갚아야 할 빚까지 있는 처지가 아닌가.

아이들이 돈벌이를 하니 도움을 받으면 되지 않냐고? 자기 밥벌이나 겨우 하는 아이들이 무슨 여유가 있겠으며, 자기들 앞가림도 하기 힘들어 '삼포'니 '오포'니 하는 세대한테 '빚진 부모'까지 얹는 건 너무 염치가 없지 않은가 싶다. 아니 무엇보다, '남편'에게 의존적인 삶에서 '독립'한다며 '자식'들 신세를 지면 그게 무슨 '독립'인가 말이다.

낼모레 육십, 알바를 구하다

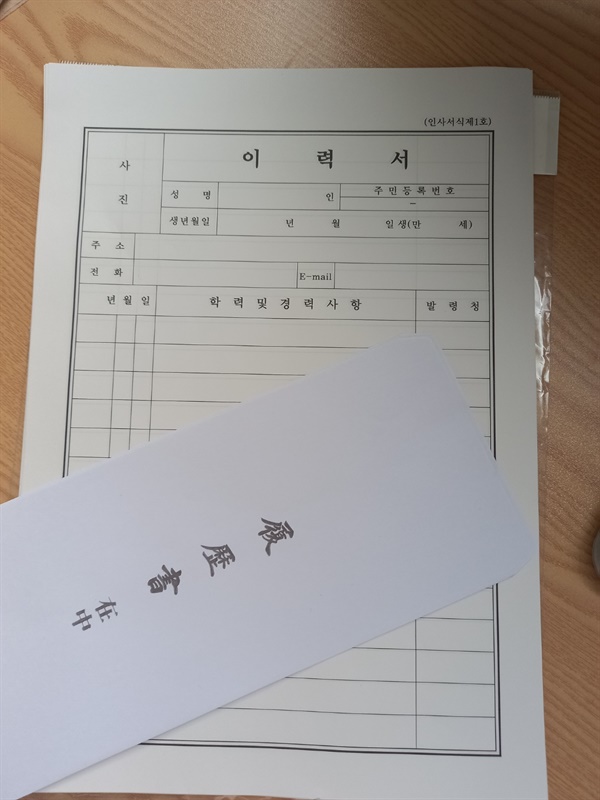

큰사진보기

|

| ▲ 남들 '은퇴'할 나이에 밥벌이에 본격적으로 나설 처지가 되었다. |

| ⓒ 이정희 | 관련사진보기 |

마흔 무렵부터 아이들을 가르치고, 마흔 중반이 넘어서부터 글을 썼다. 그러면서 가정 형편이 한참 어려워졌을 때는 집 앞 '식자재 납품 업체'에서 새벽에 아르바이트로 소분 작업을 두어 시간 하기도 했다. 스스로 '주독야경'(晝讀夜耕)이라 하던 시절이었다.

새벽에 일을 하고 와서 한숨 자고, 다시 일어나 그때부터는 집안 일을 하고, 글을 쓰고, 수업을 하고 하루가 48시간처럼 흘러갔다. 한 일년이나 하면 될까 하던 그 시절이 큰 아이가 대학원을 마치고, 작은 아이가 제대를 하고 복학을 해서 다닐 때까지 이어졌었다.

그렇게 벌어 얼마 안 돼도 아이들 용돈도 주고 그렇게 지냈다. 이제 좀 지낼 만한가 싶었을 때 코로나가 심해지기 시작했고 일감이 줄어든 업체에서는 가장 만만한 '알바'인 내가 잘렸다.

'주독야경'이라 했지만, 나 스스로는 그렇게 살아가는 삶이 '한시적'이거나 '임시방편'의 삶이라 생각했다. 그저 내가 지금 형편이 안돼서 어쩔 수 없이 해야 하는 '미봉책'이라 여겼다. 조금 더 가정 형편이 나아지면, 아니 솔직하게 말하면 남편의 벌이가 안정된다면 더는 그런 일을 하지 않고 살아갈 수 있지 않을까 이런 마음으로 그 시간을 살아냈다.

아마도 신이 계셔서 일찍이 나에게 내 삶의 미션을 제시해 주셨는데 미련한 내가 그걸 눈치채지 못하니 이런 지경에 이르게 한 것이 아닐까, 홀로 살아갈 처지가 되자 그런 생각이 들었다.

'주독야경'의 시절, 아니 그보다 거슬러 논술 교사로 나서던 마흔 무렵, 아니면 그보다 더 훨씬 앞서 보다 적극적으로 나의 경제적 환경을 주체적이고도, 주도적으로 개척했어야 하지 않았을까 하는 '회고의 후일담'이다.

결국 해결하지 않은 내 삶의 미션은 이제 낼모레 육십을 앞두고 다시 내 앞에 던져졌다. 남들은 '은퇴'할 나이에 밥벌이에 본격적으로 나설 처지가 된 것이다. 그나저나 나이 많은 내가 무엇을 해서 벌어먹고 살 수 있을까? 당장 갚을 빚도 있는데, 배부른 소리같지만, 그렇다고 얼마 못 번다고 십 여년, 이 십 여년 애착을 가지고 해오던 '프리랜서'로서의 일을 당장 '작파'할 수도 없지 않은가 말이다.

궁리에 궁리 끝에, 좀 더 본격적으로 '알바 전선'에 나서기로 했다. 이전이 '주독야경'이었다면, 이제는 본격적으로 '주경야독'의 체제가 되어야 하지 않을까 싶었다. 내가 좋아하는 '도서관'같은 데서 아르바이트를 하고 싶지만 그곳은 대부분 '자원봉사'를 원했다. 하루 종일 일해도 겨우 '점심 식사' 비용 정도만 지불됐다.

아무리 좋아도 지금 내 처지에는 그 돈으로는 간에 기별도 안 갔다. 그리고 '프리랜서'의 불안정함을 보완, 생활의 안정감을 제공해 줄 수 있는, 규칙적으로 일하고 정해진 돈을 받을 수 있는 곳이라야 한다고 생각했다. 무식하면 용감하다고 다짜고짜 다니던 길에 있는 가게 문을 열고 들어갔다.

"혹시 제가 할만한 알바가 있을까요?"

다 누울 자리를 보고 다리를 뻗는다고 지나다니며 내 연배의 여성분들이 일하시는 걸 눈여겨 봤었다. '이력서 가져오셨어요?', '이력서'를 요구하는 걸 보면 가능성은 있는 거였다. 부랴부랴 이력서를 준비해서 제출했다.

그리고 하루, 이틀....... 연락이 없다. '이력서에 괜히 대졸이라고 썼나?', 혼자 별 생각을 다하다, 결국 목마른 놈이 우물 판다고 전화를 했다. 분명 처음 갔을 때는 직원을 구한다고 했는데 당분간 직원 구할 생각이 없단다.

비로소 만난 '어른의 시간'

'내 나이가 너무 많나?'

어깨가 푹 꺽였다. 하지만 그러고 있을 여유가 없었다. 당장 나가서 전단지라도 돌려야 할 처지였다. '알바*', '알바**', '벼룩**' 등 구직 관련 사이트에 들어가 내 나이 즈음에 할 수 있는 일을 찾아 보았다. 일하기에는 늦은 나이라 생각했는데 그게 아니었다. 이른바 '귀천'을 가리지만 않는다면 나처럼 나이든 사람들이 할 만한 일자리가 꽤 있었다.

내가 다짜고짜 문을 열고 들어간 '다**'도 가능했다. 식당의 '설거지' 담당도 있었고, 분식집에 '김밥'만 전문적으로 마는 알바가 있다는 것도 알았다. 전직을 되살려 코로나 시대 늘어난 배송 업체 '소분' 알바도 있었다. 청소하는 일도 있었고. 요즘은 각 알바 사이트마다 시스템이 잘 되어 있어서, 이력서를 등록하고 온라인 상에서 지원을 할 수 있도록 되어 있었다. 내 나이에 지원할 수 있는 곳 모두를 지원했다.

그런데 막상 연락이 오는 곳은 이른바 '전화 상담' 분야였다. 그곳을 지원하지도 않았는데 줄곧 연락이 왔다. 한의원 청소 하는 '알바'가 들어왔다. 딱이다 싶었는데 막상 가려 하니 거리가 너무 멀어 교통편이 여의치 않았다. 생각보다 내 나이에 지금 하던 일을 '병행'하며 할 수 있는 일들이 쉽지 않았다. 조바심을 내며 하루하루를 보내던 중 전화를 받았다.

"아침 8시부터 12시까지, 제빵 보조일인데 해보시겠어요?"

"제가 좀 연식이 되는데 괜찮을까요?"

"괜찮아요. 진득하게 오래 일하실 수만 있으면 되요."

"그럼요, 제가 뭐든 꾸준히 하는 건 잘 합니다."

'하느님 감사합니다~!', 면접을 마치고 돌아오던 길, 나도 모르게 큰 소리로 감사의 기도를 올리고 있었다. 그렇게 나는 졸지에 도너츠를 튀기게 되었다.

<어른의 시간>에서 줄리 리스콧- 헤임스는 '어른됨'의 가장 중요한 요건은 '자립(自立)'이며, 자기 인생에 책임을 느끼는 것이라 정의한다. '인간은 다른 사람의 보살핌을 받아야 하는 어린 시절을 거쳐 또다시 다른 사람의 보살핌에 의존해야 하는 삶의 마지막에 도달한다. 그 사이에 있는 '스스로 자신을 돌보는' 달콤하고 멋진 시기, 그때가 어른으로서 지내는 시간이라고 저자는 말한다.

그런 의미에서 나는 낼모레 육십을 앞두고 이제야 비로소 '어른의 시간'을 완수하는 길에 들어선 것이다.

덧붙이는 글 | 이 글은 https://brunch.co.kr/@5252-jh/ 에도 실립니다.