|

| | | ▲ 서석지 | | | ⓒ 정수권 | | 우리 나라 3대 정원은 세연정, 소쇄원, 서석지이다. 그중에서 민가정원의 백미인 서석지(瑞石池)가 내 고향마을인 경북 영양군 입암면 연당리에 있다. 서석지 연못의 연꽃이 아름다워 연당(蓮塘)이다. 이 정원을 조성한 정영방(鄭榮邦,1577~1650) 선생은 나의 12대조 할아버지다. 마을 입향조 이신 할아버지 호가 석문(石門)이라 후손인 우리는 그분을 ‘석문할배’라 부르며 서석지를 정자라 했다.

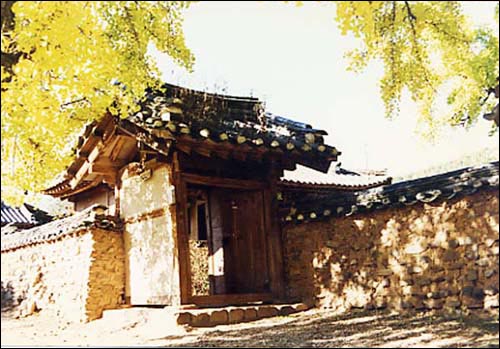

| | | ▲ 마을 입구 석문 | | | ⓒ 경상북도청 | | 서석지는 연못을 중심으로 서재인 주일재(主一齋)와 학문을 논하고 후학을 가르치는 경정(敬亭)이 있고 맞은편에 따로 마련한 행단(杏壇)의 커다란 은행나무가 조화를 이루고, 연못에는 사우단(四友壇)을 쌓아 매화 국화 소나무 대나무를 심었으며 연꽃과 여러 가지 모양의 돌들이 물위로 혹은 물속에 잠겨 있다. 서석지란 이름은 이 돌들에 의해 지어졌다.

| | | ▲ 석문을 지키는 선바위 | | | ⓒ 정수권 | | 나는 어려서부터 집에서 보다 정자에서 머문 시간이 더 많았다. 우리 집은 서석지와 이웃하고 있어 정자는 나의 앞마당이자 동네 조무래기들의 놀이터였다. 요즘이야 어느 농촌이나 마찬가지로 젊은 사람들 대부분 떠나고 없지만 내 어릴 적 만해도 나와 동갑이 열 명이고 한두 살 위아래를 다하면 스무 명이 넘었다.

그래서 동네는 늘 분주했고 아이들 등쌀에 제대로 남아나는 게 없을 정도였다. 우리나라 대부분 정자가 마을에서 조금 떨어진 경치 좋은 한적한 곳에 있지만 서석지는 마을 한복판에 있다. 그래서 우리들에게 시달림도 받았지만, 이처럼 어린이들로부터 많은 사랑을 받은 정자도 드물다.

| | | ▲ 저 아름다운 대문을 들어서면. | | | ⓒ 정수권 | | 서석지는 연못이 있는 내원과 담장 밖의 산수를 외원으로 구성하여 나무 한그루 돌 하나에도 이름을 붙여 시를 지어 노래하니, 많은 학자들이 할아버지의 자연사상을 높이 평가하였다. 그에 대한 많은 정보는 인터넷 검색으로 자세히 알 수 있어 오늘은 나의 어린 시절의 서석지를 회상해 본다.

| | | ▲ 시간은 멈추어 있다 | | | ⓒ 정수권 | | 우리들은 아침에 눈만 뜨면, 밥만 먹으면 정자로 모였다. 경정의 널찍한 여섯 칸 대청과 두 칸의 온돌방은 아이들이 놀기엔 더 할 나위 없이 좋았다. 아름드리 기둥을 부여잡고 하는 짐돌이 말타기, 대청사이를 건너뛰는 댕마놀이, 사잇문을 들어 올려놓는 문고리에 매달리기 놀이 외에도 땅따먹기, 공기놀이 등으로 정신없이 놀다보면 하루해가 짧았다.

그중에서도 가위 바위 보 놀이가 가장 재미있었다. 자리의 위치에 따라 거지가 정승을 거쳐 임금으로 등극하여 권세를 누리다가 하루아침에 도둑이나 심부름꾼으로 전락하여 온갖 수모를 당하는 놀이로, 특히 비오는 날이면 추녀에서 떨어지는 빗소리와 정자 난간에 죽 늘어 앉아 떠드는 아이들 소리가 정자의 묵직한 분위기를 한결 가볍게 하여 운치를 더했다.

그 재미를 못잊어 이번 추석에도 쉰이 넘은 나이에도 불구하고 동심으로 돌아가 그때처럼 놀이에 흠뻑 빠져 시간 가는 줄 모르고 실컷 웃고 떠들었다. 손때가 묻어 반질반질하던 기둥이 지금은 사람들의 손길이 뜸해 거칠기만 하다.

| | | ▲ 높다란 경정 | | | ⓒ 경상북도청 | | 그러나 그곳에서 마냥 뛰어 놀기만 한 것은 아니었다. 외지에서 성공한 집안 어른 한분이 많은 책을 기증하여 주일재에 책장을 넣고 그 도서를 비치하니 한때 정자에서 책 읽는 소리가 끊이지 않았다. 책이 귀하던 당시에도 우리는 최상의 질 좋은 책을 마음껏 볼 수 있었다. 심훈의 <상록수>, 이광수의 <무정>을 읽으며 밤을 새웠다. 참 행복한 시절이었다.

| | | ▲ 주일재와 사우단 | | | ⓒ 정수권 | | 그런 그곳에 나는 어려서부터 몇 가지 궁금한 것이 있었다.

그 첫 번째가 연못에 있는 여러 가지 모양의 자연석이다. 영양지방은 거의가 퇴적암으로 이루어져 있어 화강암은 좀처럼 볼 수 없고, 우리 마을도 마찬가지다. 그런데 서석지의 돌이 흰 돌의 화강석이다. 내가 조사한 바에 의하면 뒷산 계곡과 앞 냇가에서 발견되어 추측컨대 이 화강석이 한 줄로 띠를 이루어 땅속으로 이어져 있지 않을까 생각해 봤다.

둘째, 서석지 연못의 물은 읍청거(挹淸渠)로 들어 와서 연못에 물이 가득 차면 토예거(吐穢渠)로 흘러 나가게 설계되어 있지만 빗물이 모여 이루어진 담수다. 그런데 그 물의 양은 늘 일정하다. 나는 아직 한 번도 깊지도 않는 서석지의 물이 마른 것을 보지 못했다. 어느 해에는 가뭄이 너무 심해 냇가 강바닥이 드러난 것은 물론 앞 뒷산의 소나무가 바알갛게 타들어 갔어도 연못의 물은 그대로 있었다.

셋째, 물이 깨끗하다. 보통은 담수는 썩기 마련이고 흙탕물이 되기 싶다. 연못의 연뿌리가 어느 정도 정화를 하겠지만 내 생각은 못가의 은행나무에서 가을이 되면 노란 은행잎이 연못에 많이 떨어져 그것이 썩으면서 물을 맑게 했을 것이다. 은행잎은 피를 맑게 하는 성분이 있어 약재로 외국으로 수출까지 하는 걸 보면 일리가 있다.

넷째, 모기가 없다. 바로 이웃인 우리 집은 모기가 많아 여름이면 모깃불을 피웠고 모기장 없이는 잠을 잘 수 없었다. 그런데 정자에는 한 마리도 없다. 연못에는 모기 유충도 보이지 않는다. 이 역시 은행잎과 연관이 있을 것 같다. 모기가 없으니 아이들은 여름이 오면 정자 마루에서 잠을 잔다. 연못이 있어 그런지 엄청 시원하다. 그 때문에 언젠가는 이웃 마을에 수박서리를 해서 강가에서 실컷 나눠 먹고 정자에서 모여 자다가 새벽에 나타난 수박밭 주인에게 일망타진(?) 당하기도 했다.

다섯째, 무섭지가 않다. 사람이 살지 않는 집은 밤중에 들어가기가 꺼려진다. 집 뿐 만 아니라 밤 마실 갈 때도 어느 골목길은 유난히 지나기가 두렵다. 그러나 정자는 늘 편안 했다. 어떤 날은 잠을 자다 일어나 보면 함께 자던 아이들이 새벽의 한기로 모두 집으로 돌아가고 아무도 없다. 어린 나이에도 나는 혼자지만 난간에 올라서서 달빛 흐드러진 연못에 오줌 한 번 길게 누고 다시 홑이불 돌돌 감고 계속 잠을 잔다.

여섯째, 서석지에는 박쥐가 있다. 사실 박쥐는 어디서나 흔하게 볼 수 있는 동물이 아니다. 동굴 속에나 있을 법 한 박쥐가 높다란 정자 천정에 서식 한다는 것이 너무 신기하며, 내 어렸을 적부터 있던 박쥐가 요즘도 있으니 참으로 궁금하다. 이제 곧 겨울이 다가올 텐데 그 추위를 어떻게 견딜까 하고 괜한 걱정도 해본다.

| | | | | | ⓒ 정수권 | | 그리고 그 곳에는 아이들 만 큼이나 참새도 많았다. 지금은 현대식 기와로 교체되었지만 정자 지붕의 오래된 옛날 기와는 조금씩 삐뚤삐뚤하고 이음새 부분에 약간의 틈이 있어 참새들이 그 속에다 알을 낳고 새끼를 길렀다.

따뜻한 봄날, 나는 이른 새벽이나 아무도 없는 한낮에도 가끔씩 사우단의 소나무를 타고 주일재 지붕 위로 올라가 기왓장을 살짝 들어 올리면 참새 알이나 갓 깨어난 노오란 주둥이의 새끼들을 들여다보곤 했다. 아무도 모르는 나만의 비밀이었다.

서석지. 그 아름다운 대문을 들어서면 시간이 멈추어 있다. 내 어릴 적 동심이 그대로 묻어 있고, 그 옛날 할아버지께서 연못가를 거닐고 계신 듯해서 문득 뒤돌아본다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: