큰사진보기

|

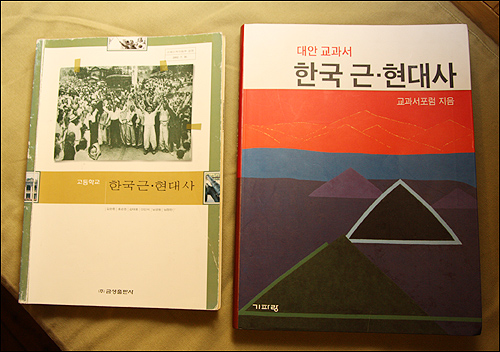

| ▲ (좌)현재 사용중인 금성출판사 한국근현대사, (우) 교과서 포럼의 대안교과서 한국근현대사 현재 절반 이상의 고등학교에서 금성출판사 한국근현대사 교과서를 사용하고 있다. |

| ⓒ 박병춘 |

관련사진보기 |

한국 근현대사 교과서를 둘러싼 논쟁이 치열하다. 논쟁이라니 복잡한 것 같지만 핵심은 간

단명료하다.

식민지가 근대화에 도움을 주었다고 해석하고 싶은 사람들은 어떤 사람들일까. 식민지 지배에서 고통과 신음을 당하던 사람들일까. 아니면 식민지 지배체제에서 기득권을 누렸던 사람들일까. 곰곰 생각해보면 답이 나온다.

독재라고 평가받는 이승만 정부, 박정희 정부, 전두환 정부의 역사를 정당화하고 싶은 사람들은 어떤 사람들일까. 독재의 시대 권력 주변에서 기득권을 누리던 사람들일까. 아니면 독재에 저항했던 사람들일까. 곰곰 생각해보면 답이 나온다.

식민지 시대는 근대화에 도움이 되었을까식민지 근대화론을 주장하는 사람들이 얘기한다. 일제 지배시기에 경제가 성장했다고. 한

큰사진보기

|

| ▲ 조선신궁 평면도 일제가 한국 식민지배의 상징으로 서울의 남산 중턱에 세웠던 신궁이라는 가장 높은 사격을 가진 신사 |

| ⓒ 이기원 |

관련사진보기 |

눈 감고 보면 그렇게 보일 수도 있다. 쌀 생산량이 증가했고, 공업화가 진행되어 식민지가 되기 전보다 다양한 물건이 다량으로 생산되었다. 경성 거리에는 자동차가 늘어났고, 경성의 밤거리는 전깃불로 대낮처럼 밝아졌다.

그런데 그건 누구를 위한 변화였을까. 일본의 쌀 부족을 메우기 위해 산미증식계획을 실시한 결과 쌀 생산량은 증가했다. 하지만 정작 쌀을 생산하던 식민지 농민들의 쌀 소비량은 감소했다. 그들은 만주에서 들여온 잡곡으로 연명해야만 했다.

경성 거리에 늘어난 자동차의 혜택을 제대로 누릴 수 있는 사람들은 한정되어 있었다. 가난한 식민지 민중들에게는 그림의 떡일 뿐이었다. 공장에서 생산되는 다양한 물건을 사서 쓸 수 있는 사람들 역시 한정되어 있었다. 가난한 식민지 민중들은 공장에서 일본 노동자의 절반에도 못 미치는 임금을 받으며 위험하고 힘겨운 노동에 시달렸다.

경성 밤거리를 밝히는 휘황한 전기 또한 가난한 식민지 민중들과는 거리가 멀었다. 새까맣게 그을음 올라가는 등잔불도 기름값 무서워 마음 놓고 켜지 못했으니까. 토지조사사업으로 쫓겨나고 산미증식계획으로 밀려난 사람들은 정든 땅 정든 고향을 등지고 떠나갔다. 간도로 연해주로 만주로 일본으로.

그렇게 떠난 사람들은 어떻게 살았을까. 간도에서는 간도 참변으로, 연해주에서는 자유시 참변으로, 일본에서는 관동 대학살로 처참하게 희생되었다.

떠날 수도 없어 남아 버티는 사람들의 삶도 비참했다. 1932년 일본인 기자가 쓴 글을 읽어보자.

우리가 농촌에서 보고들은 것은 아무리 말해도 상상할 수 없는 사실이 많다. … 가난한 농민의 식량을 참고로 봐도 한 홉 정도에 풀뿌리나 나무껍질을 섞어 끓여서 먹는다. 봄에는 풀의 새싹을 겨울에는 뿌리를 채굴한다. 나무껍질은 소나무 속껍질, 아카시아, 기타 모든 껍질을 잘게 하거나 도토리 열매로 가루를 낸 후 물을 넣어 단자(團子)를 만들고 소금을 쳐서 먹는다. 어떤 지방에서는 고령토를 먹는 경우도 있다. 그 상태는 일본에서는 전혀 보이지 않는 비참하고 진기한 현상이다.(내외사정, 1932)사정이 이런대도 일제 식민지 지배가 근대화에 도움이 되었다고 할 수 있을까. 일본의 지배 때문에 쥐꼬리만한 권세 누렸던 친일파들에게는 그렇게 보였을 지도 모르겠다.

친일파를 친일파라 부르지 못하던 시절해방 이후 대한민국 정부가 수립되는 과정에서 친일파가 제대로 청산되지 못했다. 그들은 다시 권력의 핵심이 되어 각종 기득권을 독차지했다. 친일파들은 자신들의 과거를 숨기기 위해 다각도로 노력했다.

독립 운동을 했던 사람 곁에 이름 석 자 적어 넣어 마치 독립운동을 했던 사람인 것처럼 위장도 하고, 반대 세력에게 좌경이란 재갈을 물려 옴짝달싹도 못하게 했다. 당연히 국민들의 지지도는 점점 떨어졌다. 지지를 받지 못하는 권력이 갈 수 있는 길은 한정되어 있었다. 독재로의 길이었다.

큰사진보기

|

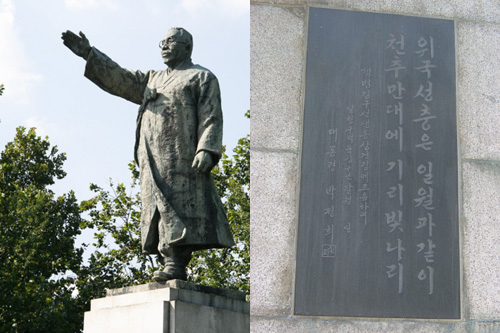

| ▲ 김구 동상 남산에 있는 김구 동상, 동상 옆면에는 박정희 대통령의 이름이 새겨져 있다. |

| ⓒ 이기원 |

관련사진보기 |

지금 교과서 수정을 요구하는 사람들은 한 목소리로 이승만, 박정희, 전두환 정부의 역사를 제대로 평가해야 한다고 주장한다. 자유민주주의의 기반을 닦았던 업적을 정당하게 평가해주어야 한다는 얘기다.

자유민주주의가 무엇인가. 다양한 의견을 존중하고 다양한 표현을 할 수 있는 사회를 의미한다. 그런데 그 시기 자유민주주의가 제대로 지켜졌을까. 정권에 반대하고 정부를 비판하면 좌경의 낙인이 찍혔던 시대였다. 친일파 비판조차도 마음 놓고 하지 못하던 시대였다.

친일파를 친일파라 부르지 못하던 시대, 독재를 독재라 얘기하지 못하던 시대에 진정으로 자유민주주의의 기반을 닦았던 이들이 누구였을까. 독재에 저항하고, 친일 청산을 요구하던 이들이 바로 그들이다.

어떤 교과서가 학교에서 외면 받지 않을까?예전 국사 교과서는 정권이 바뀔 때마다 개편되었다. 박정희 정부 때는 '한국적 민주주의의 토착화'라 해서 정부를 찬양했고, 전두환 정부는 '정의사회 구현'으로 미화했다. 노태우 대통령 때는 '위대한 보통 사람'의 시대라 서술했다.

그 시기 학교에서는 국사 교과서 뒷부분에 나오는 현대사는 대충 얼버무려 지나가는 경우가 많았다. 정권이 바뀌면 또 바뀔 내용이기 때문에 굳이 교과서대로 가르쳐야할 필요를 느끼지 못했다.

하지만 지금 검인정으로 편찬되는 한국근현대사는 많은 학교에서 선택하고 가르친다. 적어도 교과서가 특정 입장만 부각하거나 강조하지 않기 때문이다. 정권만 바뀌면 개정되었던 과거 교과서에 비해 객관적으로 서술했고, 다양한 관점이 골고루 반영되었다. 그래서 많은 학교에서 근현대사 수업을 한다. 필수가 아닌 선택과목임에도 불구하고 수능고사에서 선택하는 학생들도 많다.

한국근현대사 교과서 수정을 요구하는 사람들은 과거 국정 교과서 시절로 돌아가고 싶은 것일까? 독재를 독재라 부르지 못하고, 친일파를 친일파라 부르지 못하던 때가 그리운 걸까? 그래서 교과서에 재갈을 물리고 외눈박이 역사를 강요하려 하는 걸까?

그런 교과서가 학교에 보급되면 예전 국정 교과서처럼 학교 현장에서 외면 받게 된다는 걸 그들을 알고 있을까?